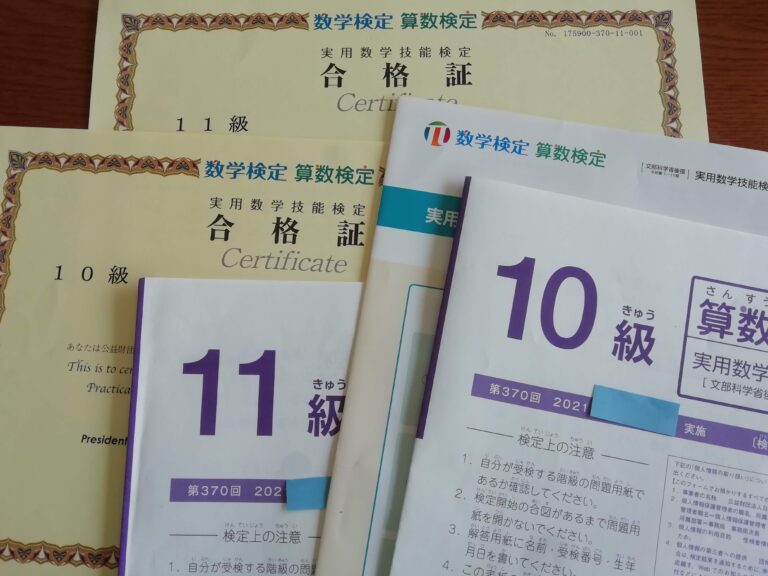

年長と小学校1年生が初めての算数検定受験

10級・11級体験ブログです。算数の先取り学習で該当する学年の一年先の算数検定を受けました。

・算数検定を受ける前の勉強方法

・算数検定の申し込み

・当日のつきそい・試験会場の雰囲気

・合格証の内容

「検定試験」や「外部テスト」が初めての子供達。付き添いも必要ですが、親子共々とてもいい体験でした。

算数検定を受けるきっかけになったのはRISUきっず・RISU算数のタブレット学習初めての先取り学習の結果を試すいい機会です。算数検定の詳しいレベル・検定料金などはこちら

年長・小1 算数検定・申し込みは早めに

算数検定申し込み

- 2か月前から始まる

受験に有利な算数・数学検定は受験者が増えています。WEBでの試験申し込み人数限定。

算数検定・数学検定は同日に開催される

(級によって呼び名が変わります。)

- 数学検定/1級~5級

- 算数検定/6級~11級

試験申し込みが期限まで余裕があったとしても、試験会場によっては満席で予約受付終了が早くなる場合があります。

我が家は提携受験会場(会場を指定して申し込む)受験をしました。

当日の持ち物

- 鉛筆・またはシャープペン

- 消しゴム

- 物差し

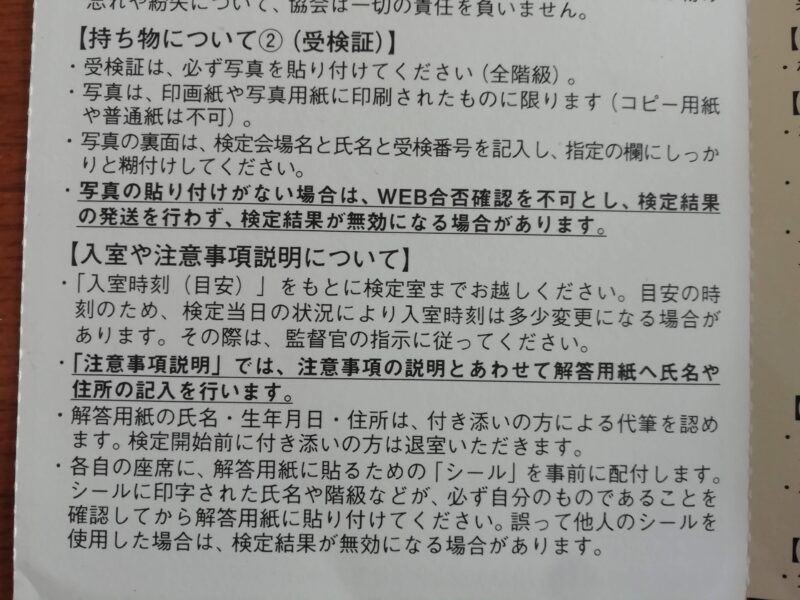

- 受験票 写真張り付け(必ず)

- 印画紙写真用紙に印刷されたものに限る

- コピー用紙や普通紙の写真は✖

受験票に写真を添付し持参する

筆記用具の貸し出しは一切なし

遅刻は30分以内(9から11級は15分以内)であれば入室が可能

検定時間の延長はナシ

証明写真の準備を忘れずに

写真の貼り付け忘れ

- 検定結果が無効になる場合がある

- WEB合否確認が不可・検定結果の発送を行わない

子供は普段証明写真など取らないので家で、スマホで写真撮影。それを証明写真に出来るアプリを使用し、コンビニエンスストアで印刷しました。この方法だと子供2人でも一枚の印刷で2人分の証明写真も可能。

とにかく安く済みます。非常におすすめ

初めての算数検定 当日付き添いで気が付いたこと

時間にも余裕を持ち、試験会場へ

当日の会場の様子

- 試験会場は個人塾

- 検定の級も様々な人が同じ教室で試験を受ける

- 席は満席

「緊張感あります!!」

しっかりと検定試験の雰囲気。

試験会場は大学生から幼稚園児までで満席

会場となる、試験会場の”独特な雰囲気” は経験しないと説明が出来ない緊張感。

「テストとはこういうもの」という雰囲気を知ることが出来るのも検定ならでは

算数検定が始まる前まで

保護者も入室可能

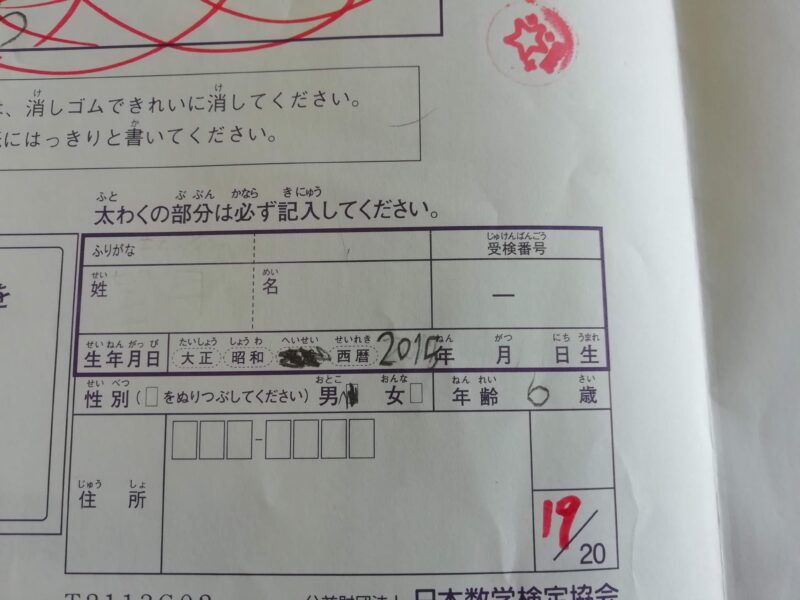

漢字で解答用紙に名前

問題用紙の小さな欄に

- 該当する級・受験番号

- 名前

- 住所

「付き添いは必ず入室して代筆する」

のがおすすめ

記入欄は小さく、漢字です。

低学年では難しいと思います。

会場入場から試験開始まではあまり時間がないので、子供に焦らせることのないよう保護者が入室して、記入するほうがおすすめ。

- 試験前必ずトイレに

- 水筒で水分補給

試験中のトイレは認められている。

手を挙げて、試験官に告げてから行くことを許されます。

年長・小1 初めての算数検定 試験会場の雰囲気

試験会場での試験・テストを受けること初めての年長・小1

試験会場で気になった事

- 落ち着いて算数の問題を解く事が出来るか?

- 問題用紙と解答用紙の別を理解できるか?

RISU算数のタブレットでは単元ごとの勉強はしていましたが算数検定の過去問題集は購入し、一通り実践しました。問題集に直接書いていく練習をしていました。

つまづく問題はいつもほとんど一緒

苦手をあぶり出して問題を何度も解く練習ができました。

実際に使用した問題集

シンプルに過去6回分のテストと解説つき

実践練習をするときにおすすめ

時間を測り、解答用紙に記入することを練習するのに適している。

イラストがかわいいので、子供が理解しやすい。間違えやすい問題・計算問題などを習得するのに適している。

過去問題と要点整理を一緒にするならこちらがおすすめ。考え方がしっかりと解説されているので、深く理解ができる・実践もできるため1冊で完了する

我が家は試験勉強は直接 問題集に記入していました。しかし、問題集に直接書くのではなく解答用紙に記入する練習をしておくと当日も安心すると思います。なのでタブレット学習と直接書き込みをしていた我が家は、慌てました。

会場に行き、慌てて伝えたこと

- 解答用紙と問題用紙の2種類があること

- 問題番号と解答用紙の番号を間違えないように

時間いっぱいまで必ず見直しをすること

- 算数検定の合格基準

- =70パーセント以上正答

- 40分の集中時間

- 20問の問題にしっかりと向きあう

合格・失格がある検定です。

落ちても受かっても経験だと思いましたが、「どうせだったら受かってほしい」と願いながら教室を後にしました。

算数検定終了後 子供の反応

「時間いっぱいまでは頑張って来てね」

会場に二人を残し、母は退出。時間になり教室を出てきた二人には安堵の表情

小1は

「難しかったところが2つあった」

年長は「簡単だった」

そんな感想でした。

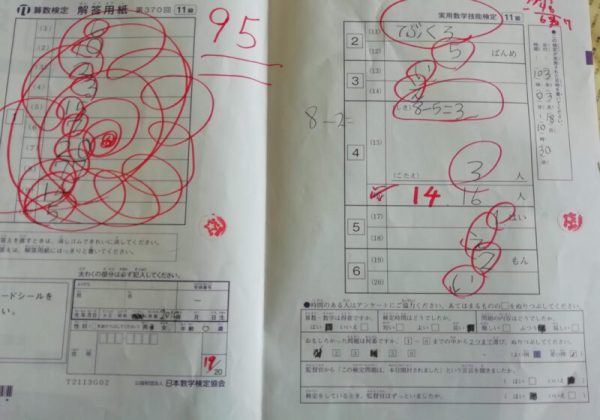

「解答用紙には答えだけを書くの?」と試験後の小1兄がふいに聞いてきました。計算問題が始めに10問くらいあります。解答用紙には問題番号とマスしかありません。

「式は書かなくていいの?」これはテストを実際に受けなければ分からない事でした。慎重な次男(小1)は式を書いた方がいいんじゃないか?どうか?がず――っっと気になってしまったそうです。

結局どっちにしたのかも不安になり覚えていない…という始末。お兄ちゃんだけ試験失格はキツイなと内心あせりました。

回答欄には式を書きなさいと問題にあれば式も記入

何もない場合(計算問題など)は答えだけを記入します。

算数検定内容(10級・11級)

- 計算問題10問

- 応用問題 絵を見て解く問題 8問

- 特有問題 2問

さて、結果はどうだったでしょうか?

算数検定の合格発表・合格証が届く

算数検定を受験してよかったなと思うのは、試験後約1か月で届く詳細な結果です。

(ウエブで合否はあらかじめ分かります)

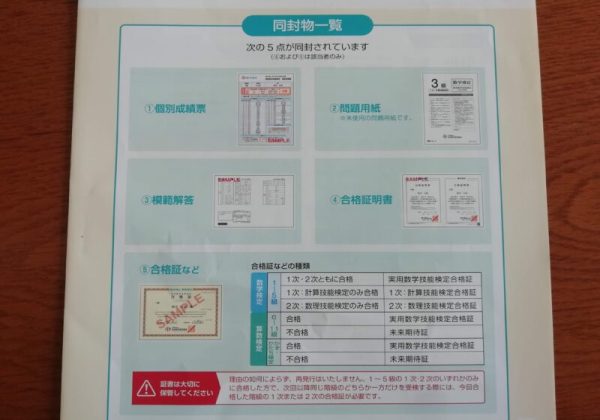

後日郵送される5点

- 個別成績表

- 問題用紙

- 模範解答

- 合格証明書

- 合格証・または未来期待症

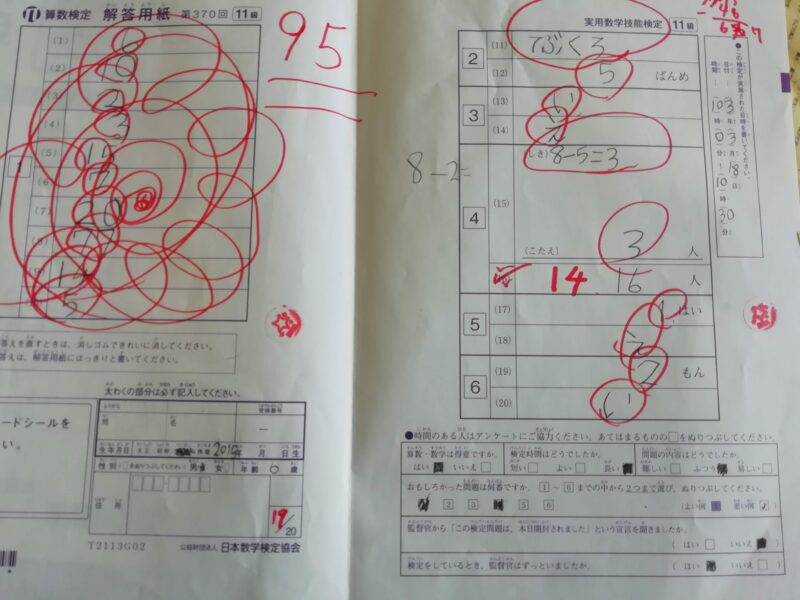

結果、めでたく2人とも合格。

緊張の中、心配だった次男は20点中19点。バッチリだったと自信満々だった三男は17点でした

当日の問題は持って帰ることが出来ません。

(後日郵送に問題が入っています。)

後でブログを書こうと取っておきたかったのですが、

郵送で送られて来てからすぐに子供同志でもう一度やってしまいました。

しかし、ここでもう一度答え合わせ

本当に理解しているか?

問題をもう一度解くことをおすすめします。

試験当日 本来の力が発揮できずに失格となった場合は特に

本当の実力を認めてあげることにつながります。

個別成績表・合格証が届き子供への変化

算数検定を受ける・合格する・合格証を受け取るメリット

- 算数に対しさらに自信が付く

- 新しいことに挑戦する度胸

- 試験の独特の雰囲気が分かる

- 合格・不合格がある事を知る

この記事から2年後も受けています!算数検定3回目はこちら

(算数検定の雰囲気も少しずつですが変化がありました。)

子供が自分で経験すること=成長につながると思います。

自分で探すことのできない子供に

親がきっかけを与えるのはとても大切だと思いました。

コロナ禍で保護者同志コミュニケーションをとることが

難しくなり、情報はインターネットで受け取ることが多くなりました。自分の子供に試すことは親のフィルターを通しメリットがある・なしで選ぶのが正解かと思います。

年長・小1が算数検定を受験したメリット

- 試験の練習・経験

- 本番に強くなる・備える

- 自分で挑戦する

- 算数・自分にも自信が付く

このような事がメリットとして挙げられます。継続して、先取り学習の成果として算数検定は受けていきたいと思います。参考になると嬉しいです。